1936年,刘永坦出生在南京的一个书香家庭。

刘永坦出生的第二年,日军侵华战火逼近南京,他和父母跟随着逃难的人群逃离南京。奔武汉、转宜昌、抵重庆……虽然逃难的日子动荡艰难,但父母对他的教育却丝毫没有懈怠。

战火纷飞、颠沛流离是童年留给刘永坦最深刻的记忆。年少时的他,不明白中国为什么被轰炸、受欺负,父亲告诉他:“我们弱,弱国就受欺负,要强国才行,靠科学、靠技术,才能强国。”“少年强,中国强,少年是中国的希望……”从此,科学强国的种子深埋在他的心中。

1953年,刘永坦以优异成绩考取哈尔滨工业大学。三年后,他作为预备师资人才被学校派往清华大学进修无线电技术。又两年后,他返回哈尔滨工业大学,参与组建了无线电工程系,并走上讲台,开始了他作为科技工作者和教师的人生。1979年,刘永坦被派往英国伯明翰大学进修和工作。

少年刘永坦勤学苦思

很快,刘永坦就凭借过硬的英文功底、深厚的专业知识,加之超出常人的勤奋赢得了导师谢尔曼的信赖和赏识。谢尔曼让他帮着带博士生,并让他参与重大科研项目“民用海态遥感信号处理机”的部分研制工作。

那段日子,刘永坦常常吃住在研究室,无数个日夜在钻研中过去。一年多后,刘永坦顺利完成了具有国际先进水平的信号处理机的部分研制工作。这项难得的科研任务,让刘永坦对雷达有了全新的认识。

刘永坦的成功,让他赢得了伯明翰大学授予的“名誉研究员”称号。

1981年的秋天来了,刘永坦终于完成了进修工作。一个将影响刘永坦未来人生走向的选择摆到他面前:是接受优厚的待遇,留在英国,还是返回母校,报效祖国?他婉拒了多方挽留,选择了回国。他深藏心底的愿望是中国也必须要发展新体制雷达,这才是他要做的!

新体制雷达对航天、航海、渔业、沿海石油开发、海洋气候预报、海岸经济区发展等都有重要作用。20世纪70年代中期,我国曾经进行过突击性的会战攻关,但由于难度太大,以及国外实行技术封锁等,最终没能成功。1983年夏,刘永坦提出的《新体制雷达的总体方案论证报告》通过有关部门审评。三年后,新体制雷达被列为国家科技应用与基础研究项目。

至1990年4月,刘永坦及其团队的新体制雷达技术终于使海上远距离探测目标出现在屏幕上,这标志着中国第一个新体制雷达站成功建立。当年10月,国家多个部门联合举行的鉴定会宣布:“新体制雷达研究成果居国际领先水平。”

1991年,该项目关键技术总体方案及系统试验荣获国家科学技术进步奖一等奖。

刘永坦也因在雷达、制导技术方面的创造性科学成就和突出贡献,于1991年当选为中国科学院学部委员(院士),1994年当选为中国工程院院士。

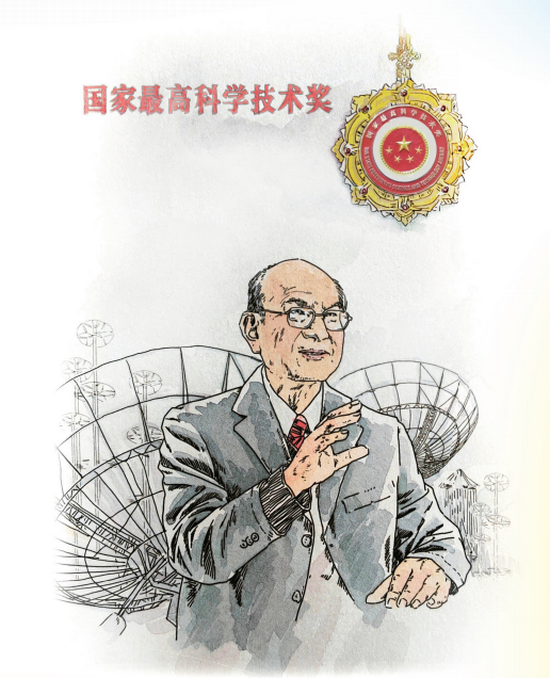

1997年,新体制雷达被批准正式立项,刘永坦再次率队出发。这次研究,更加艰苦。一日又一日,一年又一年,那不是只有一腔热血就能够坚持下来的,必须有坚如磐石的信念支撑。14年后的2011年,刘永坦和他的团队终于成功研制出具有全天时、全天候、远距离探测能力的中国新体制雷达。中国新体制雷达打破了国外技术垄断,核心技术处于国际领先地位,使中国成为世界上少数几个拥有该技术的国家,给祖国的万里海疆装上了“火眼金睛”,筑起了“海防长城”。

刘永坦荣获国家最高科学技术奖

2019年1月8日,2018年度国家最高科学技术奖在北京揭晓并颁奖。刘永坦从习近平总书记手中接过获奖证书的刹那,心潮澎湃,他在心中默默地说道:“科学强国,我做到了!”